“楞伽经导读005/内容提要”的版本间差异

楞伽经导读>Yinxuefeng |

小 (文本替换 - 替换“叫作”为“叫做”) |

||

| (未显示8个用户的16个中间版本) | |||

| 第1行: | 第1行: | ||

'''《楞伽经》导读005''' | '''《楞伽经》导读005'''——'''1-01-02 境界自心现''' | ||

'''1-01-02 境界自心现 | |||

== '''核心点:''' == | |||

1.三时教法的核心:“境界自心现”。 | |||

2.大乘修行五位:资粮位、加行位、见道位、修道位、证道位。 | |||

3.凡夫和圣者的区别在于是否见道。 | |||

== '''内容提要''' == | |||

=== '''一、三时教法的核心:“境界自心现”''' === | |||

1.佛陀讲“五法、三自性、八识、二无我”的目的就是让我们凡夫众生能够很好的知道“境界自心现”这样一个法义。 | |||

2."境界"对应的梵文词是gocara。实叉难陀译作"境界",有的翻译家译作"行处"。行处就是行走到的地方,是指心行走到的地方,就是心的所到之处。 | |||

凡夫的心的行处就是凡夫用眼、耳、鼻、舌、身、意所能感知到的种种的事物,这就是对凡夫而言的境界。 | 凡夫的心的行处就是凡夫用眼、耳、鼻、舌、身、意所能感知到的种种的事物,这就是对凡夫而言的境界。 | ||

3."现"对应的梵文是dṛśya,就是显现的意思。 | |||

“境界自心现”,就是凡夫所感知到的种种事物,无非是自己的心的显现而已。注意是显现,不是产生。境界既然是心的显现,就说明它们不是心外的某种真实的存在,这一点非常重要。 | “境界自心现”,就是凡夫所感知到的种种事物,无非是自己的心的显现而已。注意是显现,不是产生。境界既然是心的显现,就说明它们不是心外的某种真实的存在,这一点非常重要。 | ||

'''二、大乘修行五位:''' | === '''二、大乘修行五位:''' === | ||

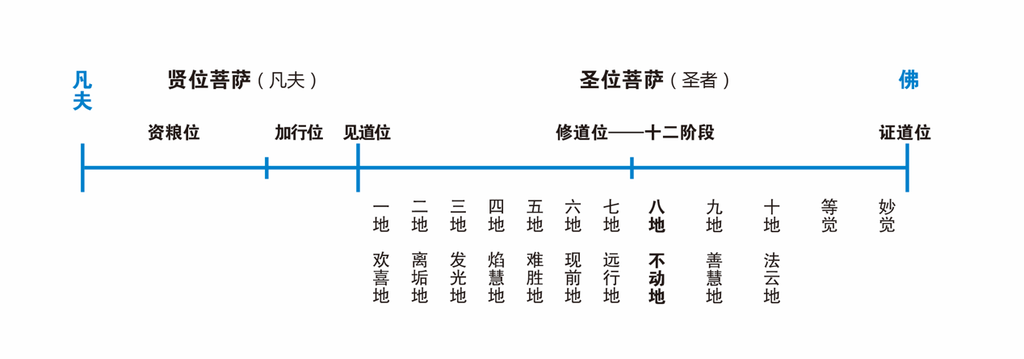

[[文件:005大乘修行5位.png|1024px|缩略图|中|替代=|无]] | |||

大乘修行分为五位:资粮位、加行位、见道位、修道位、证道位。 | 大乘修行分为五位:资粮位、加行位、见道位、修道位、证道位。 | ||

1.资粮位:准备资粮,是准备工作。 | |||

2.加行位:资粮具足了,准备冲刺见道,冲刺过程叫加行位。 | |||

3.见道位:见道了,道是道路,见到了通向成佛的道路。 | |||

4.修道位:在通向成佛的大道上努力的修行,就是修道位。 | |||

5.证道位:沿着这条大道修行到最后的终点,就是证道位、成佛。 | |||

6.五个修行阶段分为两类: | |||

一类是:资粮位、加行位和修道位,都可以用一个线段来表示,因为它是一个渐修的过程。 | |||

第二类是:见道位和证道位,都可以用一个点来表示,因为它是刹那的顿证,不是渐进的过程。 | 第二类是:见道位和证道位,都可以用一个点来表示,因为它是刹那的顿证,不是渐进的过程。 | ||

'''三、凡夫与圣者''' | === '''三、凡夫与圣者''' === | ||

1.在五位当中,见道位是第一个关键点、转折点、分水岭。见道之前的修行者是凡夫。见道之后的修行者,就叫做圣者。 | |||

2.凡夫的心的行处、境界,是凡夫用眼、耳、鼻、舌、身、意所感知到的一切事物。 | |||

3.佛陀告诉我们,圣者的心的行处是真如。真如是圣者、佛陀才能亲证的真正的真实性,凡夫见不着,只有圣者能见、能证。能见和能证是两件事,见到真如和最终证得真如是有区别的。 | |||

=='''经文'''== | |||

{{L2:1-1/001梵}} | |||

{{L2:1-1/001繁}} | |||

{{L2:1-1/001简}} | |||

<noinclude>==注释==</noinclude> | |||

[[Category:楞伽经辅导]] | [[Category:楞伽经辅导]] | ||

[[Category: | [[Category:楞伽经内容提要]] | ||

2021年2月21日 (日) 01:11的最新版本

《楞伽经》导读005——1-01-02 境界自心现

核心点:

1.三时教法的核心:“境界自心现”。

2.大乘修行五位:资粮位、加行位、见道位、修道位、证道位。

3.凡夫和圣者的区别在于是否见道。

内容提要

一、三时教法的核心:“境界自心现”

1.佛陀讲“五法、三自性、八识、二无我”的目的就是让我们凡夫众生能够很好的知道“境界自心现”这样一个法义。

2."境界"对应的梵文词是gocara。实叉难陀译作"境界",有的翻译家译作"行处"。行处就是行走到的地方,是指心行走到的地方,就是心的所到之处。

凡夫的心的行处就是凡夫用眼、耳、鼻、舌、身、意所能感知到的种种的事物,这就是对凡夫而言的境界。

3."现"对应的梵文是dṛśya,就是显现的意思。

“境界自心现”,就是凡夫所感知到的种种事物,无非是自己的心的显现而已。注意是显现,不是产生。境界既然是心的显现,就说明它们不是心外的某种真实的存在,这一点非常重要。

二、大乘修行五位:

大乘修行分为五位:资粮位、加行位、见道位、修道位、证道位。

1.资粮位:准备资粮,是准备工作。

2.加行位:资粮具足了,准备冲刺见道,冲刺过程叫加行位。

3.见道位:见道了,道是道路,见到了通向成佛的道路。

4.修道位:在通向成佛的大道上努力的修行,就是修道位。

5.证道位:沿着这条大道修行到最后的终点,就是证道位、成佛。

6.五个修行阶段分为两类:

一类是:资粮位、加行位和修道位,都可以用一个线段来表示,因为它是一个渐修的过程。

第二类是:见道位和证道位,都可以用一个点来表示,因为它是刹那的顿证,不是渐进的过程。

三、凡夫与圣者

1.在五位当中,见道位是第一个关键点、转折点、分水岭。见道之前的修行者是凡夫。见道之后的修行者,就叫做圣者。

2.凡夫的心的行处、境界,是凡夫用眼、耳、鼻、舌、身、意所感知到的一切事物。

3.佛陀告诉我们,圣者的心的行处是真如。真如是圣者、佛陀才能亲证的真正的真实性,凡夫见不着,只有圣者能见、能证。能见和能证是两件事,见到真如和最终证得真如是有区别的。

经文

[1]evaṃ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavāṃl laṅkāpure samudramalayaśikhare viharati sma nānāratnagotrapuṣpapratimaṇḍite mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ mahatā ca bodhisattvagaṇena nānābuddhakṣetrasaṃnipatitair bodhisattvair mahāsattvair anekasamādhivaśitābalābhijñāvikrīḍitair mahāmatibodhisattvapūrvaṃ gamaiḥ sarvabuddhapāṇyabhiṣekābhiṣiktaiḥ svacittadṛśyagocaraparijñānārthakuśalair nānāsattvacittacaritrarūpanayavinayadhāribhiḥ pañcadharmasvabhāvavijñānanairātmyādvayagatiṃgataiḥ ||

【求譯】如是我聞:一時佛住南海濱楞伽山頂,種種寶華以爲莊嚴,與大比丘僧及大菩薩衆俱,從彼種種異佛刹來。是諸菩薩摩訶薩無量三昧、自在之力、神通遊戲,大慧菩薩摩訶薩而爲上首,一切諸佛手灌其頂,自心現境界善解其義,種種衆生、種種心色、無量度門隨類普現,於五法、自性、識、二種無我究竟通達。

【菩譯】如是我聞:一時婆伽婆住大海畔摩羅耶山頂上楞伽城中——彼山種種寶性所成,諸寶間錯光明赫炎,如百千日照曜金山;復有無量花園香樹皆寶香林,微風吹擊搖枝動葉,百千妙香一時流布,百千妙音一時俱發;重巖屈曲,處處皆有仙堂靈室龕窟,無數衆寶所成,內外明徹,日月光暉不能復現,皆是古昔諸仙賢聖思如實法得道之處——與大比丘僧及大菩薩衆,皆從種種他方佛土俱來集會。是諸菩薩具足無量自在三昧神通之力,奮迅遊化,五法自性二種無我究竟通達,大慧菩薩摩訶薩而爲上首,一切諸佛手灌其頂而授佛位,自心爲境善解其義,種種衆生種種心色,隨種種心種種異念,無量度門隨所應度隨所應見而爲普現。

【實譯】如是我聞:一時佛住大海濱摩羅耶山頂楞伽城中,與大比丘衆及大菩薩衆俱。其諸菩薩摩訶薩悉已通達五法、三性、諸識、無我,善知境界自心現義,遊戲無量自在、三昧、神通、諸力,隨衆生心現種種形方便調伏,一切諸佛手灌其頂,皆從種種諸佛國土而來此會。大慧菩薩摩訶薩爲其上首。

【求译】如是我闻:一时佛住南海滨楞伽山顶,种种宝华以为庄严,与大比丘僧及大菩萨众俱,从彼种种异佛刹来。是诸菩萨摩诃萨无量三昧、自在之力、神通游戏,大慧菩萨摩诃萨而为上首,一切诸佛手灌其顶,自心现境界善解其义,种种众生、种种心色、无量度门随类普现,于五法、自性、识、二种无我究竟通达。

【菩译】如是我闻:一时婆伽婆住大海畔摩罗耶山顶上楞伽城中——彼山种种宝性所成,诸宝间错光明赫炎,如百千日照曜金山;复有无量花园香树皆宝香林,微风吹击摇枝动叶,百千妙香一时流布,百千妙音一时俱发;重岩屈曲,处处皆有仙堂灵室龛窟,无数众宝所成,内外明彻,日月光晖不能复现,皆是古昔诸仙贤圣思如实法得道之处——与大比丘僧及大菩萨众,皆从种种他方佛土俱来集会。是诸菩萨具足无量自在三昧神通之力,奋迅游化,五法自性二种无我究竟通达,大慧菩萨摩诃萨而为上首,一切诸佛手灌其顶而授佛位,自心为境善解其义,种种众生种种心色,随种种心种种异念,无量度门随所应度随所应见而为普现。

【实译】如是我闻:一时佛住大海滨摩罗耶山顶楞伽城中,与大比丘众及大菩萨众俱。其诸菩萨摩诃萨悉已通达五法、三性、诸识、无我,善知境界自心现义,游戏无量自在、三昧、神通、诸力,随众生心现种种形方便调伏,一切诸佛手灌其顶,皆从种种诸佛国土而来此会。大慧菩萨摩诃萨为其上首。

注释

- ↑ 黃注:南條本在這前面有一首偈頌:nairātmyam yatra dharmāṇām dharmarājena deśitam /laṅkāvatāram tatsūtramiha yatnena likhyate //這裡精心刻寫這部《入楞伽經》,其中有法王宣示的萬法無我。