“JM:三自性与五法对应图表”的版本间差异

跳到导航

跳到搜索

| (未显示同一用户的7个中间版本) | |||

| 第1行: | 第1行: | ||

{| class="wikitable" | {| class="wikitable"style="text-align:center; | ||

!三自性 | !style="color:#ffffff;background-color:#006cd9;"|三自性 | ||

! colspan="3" |'''从凡夫角度看''' | ! colspan="3" style="color:#ffffff;background-color:#006cd9;"|'''从凡夫角度看''' | ||

! colspan="2" |'''从圣者角度看''' | ! colspan="2" style="color:#ffffff;background-color:#006cd9;"|'''从圣者角度看''' | ||

|- | |- | ||

|style="background-color:#b0d8ff;"|'''遍计所执自性''' | |||

| rowspan="3" |相、 | | rowspan="3"style="background-color:#b0d8ff;"|相、 | ||

名、 | 名、 | ||

妄想 | 妄想 | ||

|相(外境、毛)<small>(nimitta/lakṣaṇa)</small> 、名<ref>从凡夫角度看,名是遍计所执自性,是名言本身。</ref> | |style="background-color:#b0d8ff;"|相(外境、毛)<small>(nimitta/lakṣaṇa)</small> 、名<ref>从凡夫角度看,名是遍计所执自性,是名言本身。</ref> | ||

| 名<ref>从凡夫角度看,名是遍计所执自性,是名言本身。</ref> | |style="background-color:#b0d8ff;"| 名<ref>从凡夫角度看,名是遍计所执自性,是名言本身。</ref> | ||

| colspan="2" | | | colspan="2" style="background-color:#b0d8ff;"| | ||

|- | |- | ||

| rowspan="2" |'''依他起自性''' | |||

| rowspan="2" | 妄想<ref>第二种分类中,妄想包括两个方面:误执“似外”为真外、给误以为的真外安立名言。</ref> | | rowspan="2" | 妄想<ref>第二种分类中,妄想包括两个方面:误执“似外”为真外、给误以为的真外安立名言。</ref> | ||

| rowspan="2" |相(似相、影)<small>(ābhāsa)</small>、妄想 | | rowspan="2" |相(似相、影)<small>(ābhāsa)</small>、妄想 | ||

| 第23行: | 第23行: | ||

|正智'''(清净)''' | |正智'''(清净)''' | ||

|- | |- | ||

|style="background-color:#b0d8ff;"|'''圆成实自性''' | |||

| colspan="3" | 正智、 如如 | | colspan="3"style="background-color:#b0d8ff;"| 正智、 如如 | ||

|正智、如如 | |style="background-color:#b0d8ff;"|正智、如如 | ||

| 如如 | |style="background-color:#b0d8ff;"| 如如 | ||

|- | |- | ||

|''分类依据经典'' | |||

|《楞伽经》 | |《楞伽经》 | ||

|《楞伽经》 | |《楞伽经》 | ||

| 第38行: | 第38行: | ||

|} | |} | ||

———“只有能了别识,没有所分别境”(三时教法) | ———“只有能了别识,没有所分别境”(三时教法) | ||

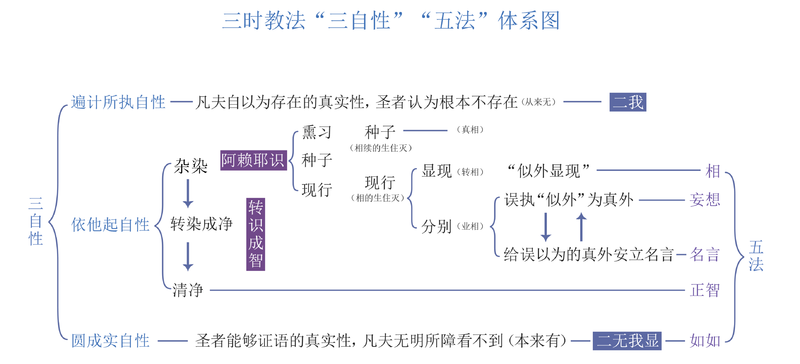

●<big>'''代表性的分类详图:'''</big> | ●<big>'''代表性的分类详图:'''</big> | ||

{{{{NAMESPACE}}:三自性与五法}} | {{{{NAMESPACE}}:三自性与五法}} | ||

<noinclude> | <noinclude> | ||

=='''注释'''== | |||

[[Category:净名学修纲要]] | [[Category:净名学修纲要]] | ||

</noinclude> | </noinclude> | ||

2021年2月6日 (六) 19:08的最新版本

| 三自性 | 从凡夫角度看 | 从圣者角度看 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 遍计所执自性 | 相、

名、 妄想 |

相(外境、毛)(nimitta/lakṣaṇa) 、名[1] | 名[2] | ||

| 依他起自性 | 妄想[3] | 相(似相、影)(ābhāsa)、妄想 | 相、名[4]、妄想[5] | 相、名[6]、妄想[7] (染污) | |

| 正智(清净) | |||||

| 圆成实自性 | 正智、 如如 | 正智、如如 | 如如 | ||

| 分类依据经典 | 《楞伽经》 | 《楞伽经》 | 《楞伽经》

《解深密经》 |

代表性的分类● | |

———“只有能了别识,没有所分别境”(三时教法)

●代表性的分类详图:

《楞伽经》中对应关系分类:

第一种:1.名相分别,二自性相,正智真如,是圆成性。

2.名相及分别,二种自性摄,正智与如如,是则圆成相。

第二种:佛言:“大慧!三性、八识及二无我悉入五法,其中名及相是妄计性。以依彼分别,心、心所法俱时而起,如日与光,是缘起性。正智、如如不可坏故,是圆成性。

第三种:分别迷惑相,是名依他起,相中所有名,是则为妄计。诸缘法和合,分别于名相,此等皆不生,是则圆成实。

注释

- ↑ 从凡夫角度看,名是遍计所执自性,是名言本身。

- ↑ 从凡夫角度看,名是遍计所执自性,是名言本身。

- ↑ 第二种分类中,妄想包括两个方面:误执“似外”为真外、给误以为的真外安立名言。

- ↑ 从圣者角度看,名和妄想是行为,而非名词。妄想,是把似外显现,误以为是真外;名不是名言本身,而是给误以为的心外的事物起名的行为。

- ↑ 从圣者角度看,名和妄想是行为,而非名词。妄想,是把似外显现,误以为是真外;名不是名言本身,而是给误以为的心外的事物起名的行为。

- ↑ 从圣者角度看,名和妄想是行为,而非名词。妄想,是把似外显现,误以为是真外;名不是名言本身,而是给误以为的心外的事物起名的行为。

- ↑ 从圣者角度看,名和妄想是行为,而非名词。妄想,是把似外显现,误以为是真外;名不是名言本身,而是给误以为的心外的事物起名的行为。