JM:三时教法

三时教法

八识与唯识

识之广略

| 八识 | 眼识 | 耳识 | 鼻识 | 舌识 | 身识 | 意识 | 末那识 | 阿赖耶识 | |

| 三识 | 意识 | 意/末那识/意根 | 心、阿赖耶识、藏识 | ||||||

| 分别事识 | 现识 | 真识 | |||||||

| 二识 | 分别事识 | 了别识 | |||||||

| 一识 | 阿赖耶识(藏识、识) | ||||||||

“大慧,识广说有八,略则唯二,谓现识及分别事识。大慧,如明镜中现诸色像,现识亦尔。大慧,现识与分别事识,此二识无异相,互为因。大慧,现识以不思议熏变为因,分别事识以分别境界及无始戏论习气为因。 ——《楞伽经》

阿赖耶识四句密义

第一句,阿赖耶识是圣者能见的一分真实;

第二句,但是,阿赖耶识是凡夫的错误认识(虚妄分别)所积淀(熏习)的真实;

第三句,阿赖耶识既然是真实,所以不能空;

第四句,但是,因为是凡夫的错误认识积淀的真实,虽不能空,但必须得转——转识成智。

大慧,如是藏识行相微细,唯除诸佛及住地菩萨,其余一切二乘、外道定慧之力皆不能知。——《楞伽经》

唯识

梵文vijñānamātra和vijñaptimātra都翻译为唯识,但法义不同:

1、vijñānamātra唯识:

唯识、 唯有识,只有阿赖耶识。只有内在心识,没有外在事物——唯识无境。

2、vijñaptimātra唯识:

唯了别、唯分别,只有虚妄分别。凡夫境界只有虚妄分别、只有错觉,除此之外没有其他。

(第二种是唯识最准确的定义,是弥勒、无著、世亲唯识思想的主流理解。)

讲唯识是为解构、破增益,唯识无境,解构凡夫自以为的真实世界。

“虚妄分别有,于此二都无,此中唯有空,于彼亦有此。”——《辩中边论颂》

“一切唯了别,似显现无义”。——《唯识二十论》

“只有能了别识,没有所分别境”——韩镜清

唯识三大误区

第一、唯识唯的是第六意识。——错!唯识唯的是阿赖耶识,是了别识;

第二、阿赖耶识是轮回的主体。——错!阿赖耶识不是轮回的主体,佛说阿赖耶识恰恰是解构轮回。

第三、阿赖耶识显现出了世界。——错!只是显现出了凡夫误以为有世界的“错觉”(虚妄分别)。

“大慧,我今当说,若了境如幻自心所现,则灭妄想、三有、苦及无知、爱、业缘。” “因缘和合中,愚夫妄谓生,不能如实解,流转于三有。” ——《楞伽经》

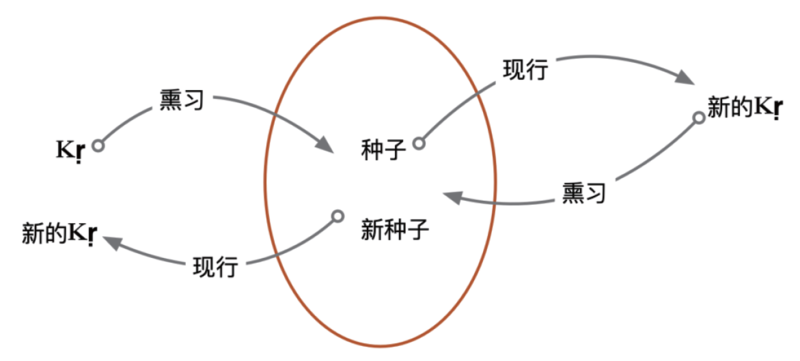

藏识缘起

阿赖耶识缘起模型

种子的现行

| 现

行 |

显现 | 似外显现 viṣayābhāsa

似义显现 arthābhāsa 似物显现 bhāvābhāsa |

喻:生病的眼睛显现出的“似毛的影”。 | |

| 分别 | 把“似外”执为“真外” | 能所

分离 |

喻:将“似毛的影”误以为(执取为)真外之毛,并安立名言“毛”。 | |

| 安立名言 |

| 现行 | 显现 | 似外之相

(影) |

相分 | 显现:相分和见分 |

| 见似外相之见

(似能执取心外之物的能力) |

见分 | |||

| 分别

(意识) |

把见似外相之见误当作

能执取心外之物的能力 |

能取

(能执取心外之物的能力) |

分别:把见分当能取,执相分为所取。

能取所取是分别的结果,即遍计所执性。 (虚妄分别有,于此二都无) 末那识:由见分到能取的过程,作用是推动分别。 | |

| 执似外之相为真外之物 | 所取

(真外之物) | |||

| 安立名言 | 给误以为存在的真外之物(所取)安立名言(起名) | |||

尔时,世尊告大慧菩萨摩诃萨言:“有四种因缘,眼识转。何等为四?所谓不觉自心现而执取故,无始时来取著于色虚妄习气故,识本性如是故,乐见种种诸色相故。大慧,以此四缘,阿赖耶识如瀑流水,生转识浪。如眼识,余亦如是,于一切诸根微尘毛孔眼等,转识或顿生,譬如明镜现众色像,或渐生,犹如猛风吹大海水。心海亦尔,境界风吹起诸识浪,相续不绝。——《楞伽经》

识的三相和二种生住灭

| 识 | 了别识 | 真识 | 种子本身 | 真相 | 相续生住灭 | 圣者

能见 |

| 现识 | 似外之相 | 转相 | 相生住灭 | |||

| 分别事识 | 把似外当真外

安立名言 |

业相 | 凡夫

造作 | |||

尔时,大慧菩萨摩诃萨复白佛言:“世尊,诸识有几种生、住、灭?”佛言:“大慧,诸识有二种生、住、灭,非臆度者之所能知。所谓相续生及相生,相续住及相住,相续灭及相灭。诸识有三相,谓转相、业相、真相。——《楞伽经》

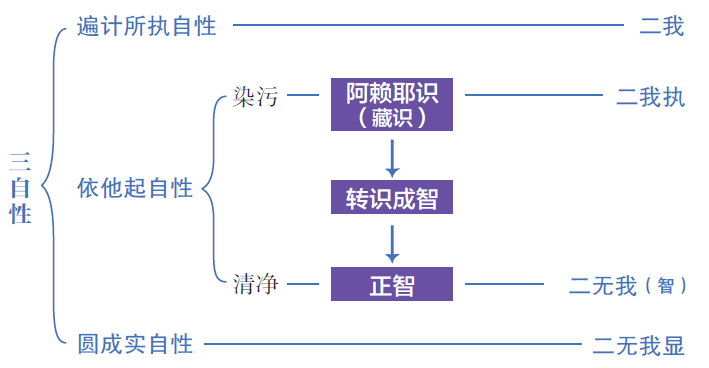

转识成智

| 眼识 | 耳识 | 鼻识 | 舌识 | 身识 | 意识 | 末那识 | 阿赖耶识 |

| 转依 | |||||||

| 成所作智 | 妙观察智 | 平等性智 | 大圆镜智 | ||||

| 法界体性智 | |||||||

中道:不增益不损减

三时教法,增益(心外有境)是常见,损减(不见真实)是断见,不增不减是三时教法的“中道”。

“尔时,大慧菩萨摩诃萨复白佛言:“世尊,愿说建立、诽谤相,令我及诸菩萨摩诃萨离此恶见,疾得阿耨多罗三藐三菩提。得菩提已,破建立常、诽谤断见,令于正法不生毁谤。”——《楞伽经》

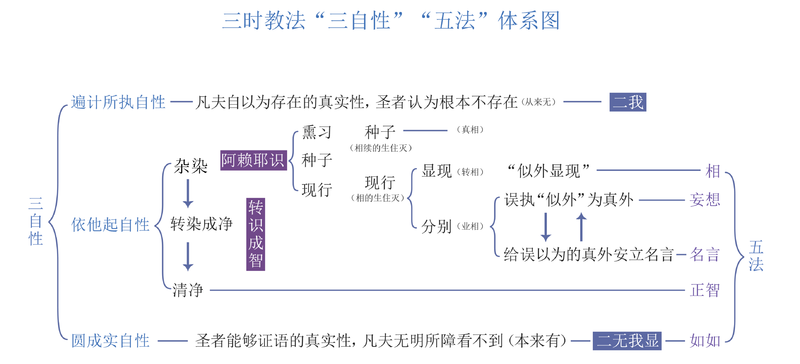

三自性与五法和二无我

三自性(tri-svabhāva):三时教法的纲领

| 梵文 | 玄奘 译 | 实叉难陀 译 | 从凡夫角度看 | 从圣者角度看 |

|---|---|---|---|---|

| parikalpita-svabhāva[1] | 遍计所执自性[2] | 妄计自性 | 有为法 | “妄法”不存在 |

| paratan tra-svabhāva | 依他起自性[3] | 缘起自性 | 有为法 | 有为法 |

| pariniṣpanna-svabhāva | 圆成实自性[4] | 圆成自性 | 无为法 | 无为法 |

| 圆成

实性 |

理上定义

(遮诠) |

遍计所执性根本不存在的这个道理

(破增益) |

不究竟 | 无为法 |

|---|---|---|---|---|

| 事上定义

(表诠) |

离分别之后,自证圣智之行真如

(补损减) |

究竟 |

如来藏

| 如来藏[5] | 空如来藏[6] | 以空说如来藏

空圣者认为不存在而凡夫所执的外境 |

破增益 | 识如来藏[7]

—阿赖耶识 |

依他

起性 |

|---|---|---|---|---|---|

| 不空如来藏[8] | 以不空说如来藏

安立不空如来藏的目的是为了说圣者证悟的真实性,真实性不能空。 |

补损减 | 智如来藏

——正智 | ||

| 如来藏心

——如如 |

圆成

实性 |

三自性与五法对应表

| 三自性 | 从凡夫角度看 | 从圣者角度看 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 遍计所执自性 | 相、

名、 妄想 |

相(外境、毛)(nimitta/lakṣaṇa) 、名[9] | 名[10] | ||

| 依他起自性 | 妄想[11] | 相(似相、影)(ābhāsa)、妄想 | 相、名[12]、妄想[13] | 相、名[14]、妄想[15] (染污) | |

| 正智(清净) | |||||

| 圆成实自性 | 正智、 如如 | 正智、如如 | 如如 | ||

| 分类依据经典 | 《楞伽经》 | 《楞伽经》 | 《楞伽经》

《解深密经》 |

代表性的分类● | |

———“只有能了别识,没有所分别境”(三时教法)

●代表性的分类详图:

《楞伽经》中对应关系分类:

第一种:1.名相分别,二自性相,正智真如,是圆成性。

2.名相及分别,二种自性摄,正智与如如,是则圆成相。

第二种:佛言:“大慧!三性、八识及二无我悉入五法,其中名及相是妄计性。以依彼分别,心、心所法俱时而起,如日与光,是缘起性。正智、如如不可坏故,是圆成性。

第三种:分别迷惑相,是名依他起,相中所有名,是则为妄计。诸缘法和合,分别于名相,此等皆不生,是则圆成实。

三自性与二无我

“若能舍离二种我执,二无我智即得生长。” “复次,大慧,菩萨摩诃萨当善观察二无我相。何者为二?所谓人无我相、法无我相。”“大慧,何者是人无我相?谓蕴、界、处离我、我所,无知、爱、业之所生起,眼等识生,取于色等而生计著,又自心所见身、器世间,皆是藏心之所显现。”…… “大慧,云何为法无我智?谓知蕴、界、处是妄计性。”

言语与义

| 非如其言

而有其义 (破增益) |

义:凡夫妄想境界

从来无,不生不灭 |

凡夫言:

只有能诠名言,没有所诠实义。 (名言假有,假有唯名) |

|

|---|---|---|---|

| 圣者言:

佛说世界,即非世界,是名世界。 (如:龟毛、兔角、石女儿) |

为解构凡夫妄想境界,

随顺凡夫而说法(说通)。 | ||

| 亦非无事

而有所说 (补损减) |

事:圣者证悟的真实性(宗通)

本来有,不生不灭 |

圣者说:直陈真实 | 为直陈圣者证悟的真实,

随顺凡夫而说法(说通)。 |

“解甚深义密意菩萨,谓如理请问菩萨曰:善男子,言有为者,乃是本师假施设句。若是本师假施设句,即是遍计所执言辞所说。若是遍计所执言辞所说,即是究竟种种遍计言辞所说,不成实故,非是有为。善男子,言无为者,亦堕言辞施设;离有为,无为少有所说,其相亦尔。然非无事而有所说。何等为事?谓诸圣者,以圣智圣见离名言故现等正觉,即于如是离言法性,为欲令他现等觉故,假立名相谓之有为。 ” ——《解深密经》胜义谛相品第二

大慧复言:

“世尊,为言语是第一义?为所说是第一义?”

佛告大慧:“非言语是,亦非所说。何以故?第一义者是圣乐处,因言而入,非即是言。第一义者是圣智内自证境,非言语分别智境,言语分别不能显示。

大慧,言语者,起灭,动摇,展转因缘生。若展转缘生,于第一义不能显示。

第一义者无自他相,言语有相不能显示。第一义者但唯自心,种种外想悉皆无有,言语分别不能显示。是故,大慧, 应当远离言语分别。” ——《楞伽经》

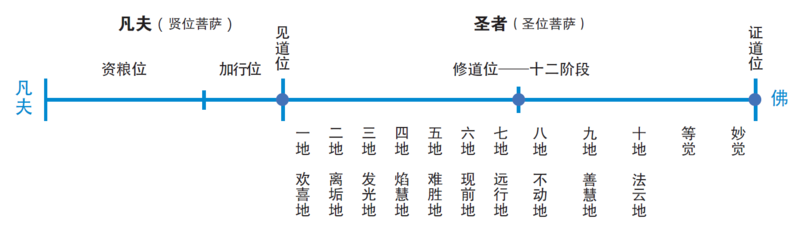

大乘修行五位

| 二分法 | vijñāna 识

分别 |

jñāna 智

无分别 |

入如

来地 内行 境界 | |

|---|---|---|---|---|

| 三分法 | citta染污心

心境界 二见境界 |

jñāna善了知

智境界 过二见境界 |

prajñā加强智

慧境界 过佛子地境界 | |

| 凡夫 | 圣者 |

|---|---|

| 见道之前:资粮位和加行位 | 见道之后:从初地菩萨到成佛 |

| 凡夫心:识 vijñāna,分别 | 圣者心:智 jñāna,无分别 |

| 识的词头vi表示分离

指能所分离的认知模式,即分别 |

智无vi即无分别,两重含义:

1、 破增益:知道外境不存在 2、 补损减:正智与如如不二 |

| 修行:转识成智——去掉vi

从分别的凡夫到无分别的圣者 | |

| 下修 | 中修 | 上修 | |

|---|---|---|---|

| 阶段 | 资粮位、加行位 | 初地到七地 | 八地到成佛 |

| 分别 | 种子会现行

有似外显现和分别 |

只有似外显现

没有分别 |

没有似外显现

没有分别 |

| 境界 | 心境界(citta染污心)

二见境界 |

智境界(jñāna善了知)

过二见境界 |

慧境界(prajñā加强智)

过佛子地境界 (佛:入如来地内行境界) |

| 境 | 以外相为境

(nimitta) |

以似相为境

(ābhāsa) |

以真如为境 |

| 行 | 以了境(外相)心现为行 | 以转识成智为行 | 以以智证真为行 |

| 果 | 以见道登地为果 | 以登八地为果 | 以成佛为果 |

| 破增补损 | 破增益

不分别外境 |

防增兼补

(见真如) |

补损减

攀缘真如(证真如) |

| 修行纲领 | 转 识 成 智 | ||

| 四种修行 | 观察自心所现 远离生、住、灭见

善知外法无性 专求自证圣智 | ||

两重无相

| 两

种 相 (凡夫) |

外相 | nimitta(抽象的) | 执为真外的“毛”

(属于遍计所执性) |

资粮位

加行位 |

三性

遍计所执性 依他起性 圆成实性 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| lakṣaṇa(具体的) | ||||||

| 似相 | ābhāsa

似…显现 |

似外显现viṣayābhāsa | 似外显现的“影”

(属于依他起性) | |||

| 似义显现 arthābhāsa | ||||||

| 似物显现 bhāvābhāsa | ||||||

| 两

重 无 相 (圣者) |

无外相 | na nimitta | 有杂染种子,有似相显现,但无分别,故无外相 | 初地到七地 | 二性

依他起性 圆成实性 | |

| na lakṣaṇa | ||||||

| 无似相 | nirābhāsa | 完成转识成智,无杂染种子,故无似相显现,更无分别及外相 | 八地到佛地 | 一性

圆成实性 | ||

1、“外相”(nimitta/lakṣaṇa),指凡夫误以为真外存在的外境(毛),属于遍计所执性。

2、“似相”(ābhāsa),指种子现行时的似外显现(影),属于依他起性。

“ābhāsa”(似…显现)是唯识古派的核心词汇,依此构建“唯识无境”思想体系。

3、凡夫因有“显现”与“分别”,故有此二“相”。圣者无分别,故无相,分为两重:

第一重无外相:是初地菩萨到七地菩萨,只有似外显现的“似相”(影),但没有分别,所以没有真外存在的“外相”(毛)。

第二重无似相:是八地菩萨到成佛,已彻底完成转识成智,没有似外显现的“似相”(影)。

- ↑ svabhāva:译为自性。

- ↑ 遍计所执自性:parikalpita是普遍的。普遍的计度。

- ↑ 依他起性:para,是其他的意思。tantra,有依持、依续的意思。以字面意思解释,即是需要依靠其他事物才能成立的自性。依他起性是三自性的核心。

- ↑ 圆成实自性,pariniṣpanna,原本有“完成”或“终了”的意思,亦意为“圆满”“不变之本性”之意。以字面意思解释,即是不依靠其他事物之不变圆满自性。

- ↑ 三性中除了遍计所执自性,剩下的全是如来藏。

- ↑ 依据《勝鬘经》,佛陀安立如来藏,是为了“空”凡夫误以为的真实世界(空如来藏),也是为了“不空”圣者证悟的真实性(不空如来藏)。

- ↑ 如来藏作为藏识,不生万法,生的是我们误以为心外有世界的错觉,从这个角度说,“如来藏是善、不善因”,是解脱轮回的因。(刹那品第六)

- ↑ 依据《勝鬘经》,佛陀安立如来藏,是为了“空”凡夫误以为的真实世界(空如来藏),也是为了“不空”圣者证悟的真实性(不空如来藏)。

- ↑ 从凡夫角度看,名是遍计所执自性,是名言本身。

- ↑ 从凡夫角度看,名是遍计所执自性,是名言本身。

- ↑ 第二种分类中,妄想包括两个方面:误执“似外”为真外、给误以为的真外安立名言。

- ↑ 从圣者角度看,名和妄想是行为,而非名词。妄想,是把似外显现,误以为是真外;名不是名言本身,而是给误以为的心外的事物起名的行为。

- ↑ 从圣者角度看,名和妄想是行为,而非名词。妄想,是把似外显现,误以为是真外;名不是名言本身,而是给误以为的心外的事物起名的行为。

- ↑ 从圣者角度看,名和妄想是行为,而非名词。妄想,是把似外显现,误以为是真外;名不是名言本身,而是给误以为的心外的事物起名的行为。

- ↑ 从圣者角度看,名和妄想是行为,而非名词。妄想,是把似外显现,误以为是真外;名不是名言本身,而是给误以为的心外的事物起名的行为。